Ich bin sehr glücklich, denn heute heiße ich einen guten Freund wieder bei mir willkommen – einen, der mich lange Zeit meines Lebens begleitet hat, den ich dann in schwierigen und turbulenten Zeiten aus den Augen verloren habe, der schließlich sehr krank wurde, jetzt wieder vollkommen genesen ist, und mit dem ich es kaum erwarten kann, neue Abenteuer zu erleben.

Die Rede ist von einem Korg Trident, einem Analog-Synthesizer-Schlachtschiff aus den frühen 80er Jahren.

Aber dieser Trident ist nicht nur irgendein Synthesizer. Er ist für mich ein ganz besonderes Instrument, und das liegt an den Umständen, wie er in meinen Besitz gekommen ist.

Das war nämlich vor über 30 Jahren. Ich ging damals noch zur Schule, machte für mich selbst und mit Freunden elektronische Musik, und war wirklich nicht sonderlich ambitioniert, was das alles anging. Ab und zu ein paar Tapes machen und im Freundeskreis verteilen, das reichte mir vollständig.

Einer dieser Freunde war Viktor Wirt*, der in eine Parallelklasse ging, und eines Tages mit einem Vorschlag auf mich zukam: Er hätte einen guten Freund namens Mikael, der spielte auch Tasteninstrumente; und Viktor selbst könne singen und hätte auch schon ein paar Songtexte geschrieben. Wie wäre es, wenn wir eine Band gründen und ein Album aufnehmen würden? So was richtig anspruchsvolles, zwei Keyboarder, ein Sänger, eine Menge Elektronik, Musik mit Story und Tiefgang klassischen Arrangements und allem pi pa po. So eine Art Alan-Parsons-Project-meets-Depeche-Mode. Auch ein griffiger Name war ihm schon eingefallen: Freud’s Couch.

Ich war interessiert (den Ausdruck “prätentiös” gab es damals nicht in meinem Vokaublar) und Viktor kam zum Vorsingen und Texte vorstellen vorbei. Und oh Wunder, Viktor hatte eine sehr schöne Gesangsstimme, und seine (englischen) Texte waren schlichtweg großartig – außergewöhnlich, lyrisch, in sich stimmig, und mit einem guten Konzept.

Also war es an der Zeit, Mikael kennen zu lernen. Mikael war ein äußerst selbstbewusster, blondgelockter und charismatischer junger Mann, der einen ganz wunderbar charmanten osteuropäischen Akzent hatte, und der – wie in Karlsruhe üblich – in einer Heavy-Metal-Band spielte; in diesem speziellen Fall in einem technisch perfekten aber ansonsten relativ einfallslosen Dream Theater-Klon, dessen Name mir längst entfallen ist. Mikael gab darin den quirligen Keyboard-Virtuosen – mit ultraschallschnellen Moog-Soli, einem Tonartwechsel auf jedem zweiten Taktstrich, undsoweiter undsofort – und er war an Viktors Band-Idee deshalb interessiert, weil ihn das Heavy-Metal-Umfeld künstlerisch einengte und er gerne mal über den berühmten Tellerrand schauen wollte.

Es stellte sich schnell raus: Mikael und ich hatten eine Gemeinsamkeit. Wir waren beides das, was man – ein fruchtbares Umfeld vorausgesetzt – gemeinhin als Wunderkind bezeichnet. Wir hatten beide mit vier bereits Klavier spielen können, und wir hatten beide im Alter von fünf Jahren problemlos Lieder aus dem Radio nachgespielt.

Der gewichtige Unterschied war nur: Mein Vater hatte alles getan, um zu verhindern, dass diese besondere Begabung bei mir von mehr Menschen entdeckt oder gar gefördert wurde**. Musikunterricht bekam ich nie; alles was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht.

Mikaels Eltern hingegen schickten ihren Sohn schon in jungen Jahren zum Vorspielen aufs badische Konservatorium, wo er prompt als hochbegabter Virtuoso erkannt wurde, ein Stipendium bekam und seine Pubertät damit verbrachte, vor begeistertem Publikum seine ersten Klavierkonzerte zu geben.

Entsprechend aufgeblasen und arrogant war er dann auch mit 18. Er war im Prinzip ein wirklich netter Kerl, aber wenn es um Musik ging, dann war es ihm wichtig, dass ihn alle bewunderten, dass jeder merkte, was für ein Genie er war, und dass er zu den Besten der Besten gehörte. Nun ist ein derartiges Verhalten durchaus auch unter Musikern, die eigentlich nix können, weit verbreitet – bei ihm aber war es nochmal ganz außergewöhnlich extrem, vor allem weil er den Genie-Anspruch auch noch staatlich verbrieft für sich reklamieren konnte.

Insbesondere an mir arbeitete er sich gerne ab, denn Viktor hatte ihm erzählt, dass ich schon in meiner Kindheit sehr begabt gewesen war, und es war schon damals überdeutlich, wie intuitiv und (insbesondere im Vergleich zu Mikael) unverkrampft ich an musikalische Herausforderungen heran ging.

Das konnte Mikael so nicht stehen lassen, und so wurde ich immer wieder für meine nicht vorhandene Technik gemaßregelt. Erst machte ich mir nichts daraus, aber bald schon nervte es wie Hupe.

Einmal, als ich ihm etwas vorspielte, unterbrach er mich und schalt: “Nein nein, Musst Du ibben, ibben, ibben! Deine linke Hand: Iste nix, iste gar nix! Musst lernen die Finger zu bewegen, Finger richtig halten, dann Du kannst mitreden. Ist lange, lange Ibbung!”

Ein anderes Mal, als ich darüber redete, dass mich Dissonanzen interessieren, fuhr er mir rüde ins Wort: “Iste Quatsch, was soll das? Musst erst richtig Musik lernen, dann kannst Du anfangen mit Dissonanzen. Musst Du immer ein Schritt nach dem anderen machen! Musst erstmal ibben, ibben, ibben und können, und dann erst guckste weiter!”

Es war schnell klar, dass ein dreiköpfiges “Freud’s Couch” keine Zukunft haben würde. Ich fand Mikael zwar grundsätzlich nett, und ich konnte viel von ihm lernen, aber seine Arroganz kotzte mich schon nach wenigen Tagen so sehr an, dass ich seine schiere Anwesenheit nur schwer ertragen konnte. Und so verschwand er wieder relativ schnell aus meinem Leben, und Viktor und ich machten zu zweit weiter.

(Klammer auf)

An dieser Stelle fragt sich der geneigte Leser eventuell, was aus Freud’s Couch wurde, warum man noch nie was davon gehört hat, und ob es da eventuell noch unveröffentlichte, schöne Musik im Kleinertschen Archiv gibt, und die Antwort darauf ist: Ja, die gibt es tatsächlich, nur werde ich sie leider niemals veröffentlichen können. Nicht etwa, weil Viktor dagegen ist, sondern weil Viktor damals leider ein kleines Problem hatte.

Lange Zeit wusste ich nichts davon, wir hatten einfach beide irgendwann das Interesse verloren, das Projekt weiter zu führen. Doch sehr viel später offenbarte mir Viktor unter Tränen, dass er keinen einzigen der Texte selbst geschrieben hatte. Er hatte einfach die Texte einer anderen, (peinlicherweise nicht mal vollkommen unbekannten) Band genommen – und als seine eigenen ausgegeben (man erinnere sich, das Internet gab es damals noch nicht, “nach Songtexten googeln” war keine Tätigkeit, die damals irgendwie vorstellbar war).

Und dieses eine Mal, nur dieses eine Mal, bin ich gottfroh darum, dass die Musik niemanden groß interessiert hat. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn damals jemand unsere Demotapes angehört, für gut befunden und möglicherweise kopiert und weitergegeben hätte.

Die Tapes lagern also hier im Giftschrank. Und das ist echt schade, denn Viktor hatte, wie schon erwähnt, eine super Singstimme, und musikalisch gehören meine damaligen Erzeugnisse zum Ambitioniertesten, was ich je von mir gegeben habe – nicht zuletzt weil ich Mikael beweisen wollte, dass ich als Musiker auch etwas wert war.

Auch wenn ich das nicht im Geringsten nötig hatte. Aber solche Einsichten kommen erst später im Leben.

(Klammer zu)

Zurück zu Mikael. Ein paar Jahre später traf ich ihn aus Zufall wieder, und es war ein wahrhaft denkwürdiger Abend. Ich arbeitete mit einem Bekannten im Karlsruher Tempel als “musical director” an der Produktion einer Art Rockoper (fragt nicht!), und Mikael und seine Prog-Metal-Combo hatten einen Auftritt nebenan. Mikaels Masterkeyboard hatte spontan den Geist aufgegeben und an schnellen Ersatz war um neun Uhr abends am Wochenende nicht zu denken.

Ich hatte an diesem Abend selbst ein Keyboard mitgebracht, und Mikael hatte uns beide entdeckt. Er erklärte mir seine missliche Lage. Er selbst hatte zwar noch ein zweites Keyboard, einen wunderschönen und traumhaft klingenden analogen Korg Trident dabei, um den ich ihn schon vor Jahren beneidet hatte – aber der wurde nur mitgeschleppt um gut auszusehen (schließlich hatte Rick Wakeman auch einen gehabt, und die Prog-Leute stehen auf so was).

Gespielt wurde er nicht wirklich (“isse kacke Klaviatur, kannst du nicht spielen expressiv”!), und MIDI-fähig war er auch nicht, sprich, er konnte Mikaels dutzende Expander, Soundmodule und Lightshow-Trigger nicht ansteuern. Ich wiederum hatte meinen DS-8 dabei, der das alles ohne Probleme konnte, und Mikael flehte mich praktisch auf Knien an, ihm den DS-8 für die nächsten vier Tage auszuleihen. “Iste super wichtig, spielen wir vier große Konzerte, kommt Presse und alles, kannst alles von mir haben dafür!”

Ich dachte nicht lange nach: “Ok, ich hätte gern den Trident”.

Mikael willigte ein, ohne mit der Wimper zu zucken. “Klar! Ist Deiner, sowie wir gespielt haben unsere Konzerte!”.

Ganz vorne die Hammond-Orgel, darauf der Trident, und dahinter irgendwo ich 😉

Wir besiegelten den Deal mit einem Handschlag, Mikael absolvierte vier gefeierte Konzerte mit meinem DS-8 (und beschädigte dabei eine Taste mit einer Zigarette), und händigte mir die Woche darauf beide Keyboards aus.

Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt:

Ich lernte den Trident und seine Besonderheiten schätzen und lieben. Bei Ubik Paint und der ersten Ausgabe von Botany Bay wurde der Trident ein von mir sehr gern eingesetztes Instrument, und ich hatte ihn auch auf unzähligen Konzerten dabei; nur diente er dieses Mal nicht dem schönen Schein, sondern er wurde mit Leidenschaft gespielt. Es ist auch nicht so, dass man ihn nicht expressiv spielen kann, man muss nur wissen, wie. Der Trident ist zwar kein Jupiter 8, und er ist auch kein Prophet 5, aber er hat einen ganz eigenen, besonderen, warmen, organischen und geheimnisvollen Klang, der mit anderen Synthesizern so nicht hinzukriegen ist. Damals, als Mikael sich des Instrumentes entledigte, interessierte das niemanden, analog war out, digital war angesagt, und man bekam Tridents quasi hinterher geschmissen. Heute ist ein funktionsfähiger Trident in gutem Zustand locker 4000 Euro wert.

Ich spielte ihn also viel und gerne… doch leider ging meine Zeit in Karlsruhe vorüber, und damit auch die Zeit von Ubik Paint und der ersten Inkarnation von Botany Bay.

In Heidelberg mich leider hauptsächlich mit den falschen Dingen und den falschen Leuten beschäftigend, blieb mir leider erst mal keine Zeit für Musik, und so gammelte der Trident einige Jahre im Keller meiner Eltern vor sich hin. Selbst als ich endlich wieder aufgewacht war (und mit “Grounded” Botany Bay reaktiviert wurde), hatte ich keinen Platz dort; die Proberaumsituation war wild, um es sanft auszudrücken.

(Übrigens, wer mehr über diese Zeit erfahren will, dem sei dieser – einst, vor der großen Mark-Zuckerberg-Katastrophe tatsächlich meistgelesene – Artikel dieses Blogs ans Herz gelegt)

Nach meinem Umzug nach Bonn konnte ich den Trident erstmal nicht mitnehmen; dazu hatte ich in meiner piefigen Vorstadtwohnung im Mehlemer Meisengarten zu wenig Platz. Und so war er über sechs weitere Jahre lang bei meinen Eltern eingelagert. Als wir schließlich die märchenhafte Burg in Rhöndorf bezogen, nahm ich ihn irgendwann zu mir. Doch eigentlich hatte ich auch dort keinen Platz für ihn, und leider gab er auch keinen Ton mehr von sich, und so steckte ich ihn schweren Herzens senkrecht in die Abstellkammer… mit dem Versprechen, dass ich mich zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich endlich Platz für mein ganz eigenes, schönes, geräumiges Studio haben würde, ganz sicher gebührend um ihn kümmern und ihn für alles entschädigen würde.

Und dieser Zeitpunkt kam tatsächlich. Dieses Jahr, um genau zu sein.

Alle Bilder von Jürgen Driessen.

Frau K. und ich reinigten und polierten den Trident und übergaben ihn in die erfahrenen Hände von Jürgen Driessen, seines Zeichens einer der erfahrensten Alte-Schätzchen-Wieder-Auf-Vordermann-Zaubererer Deutschlands.

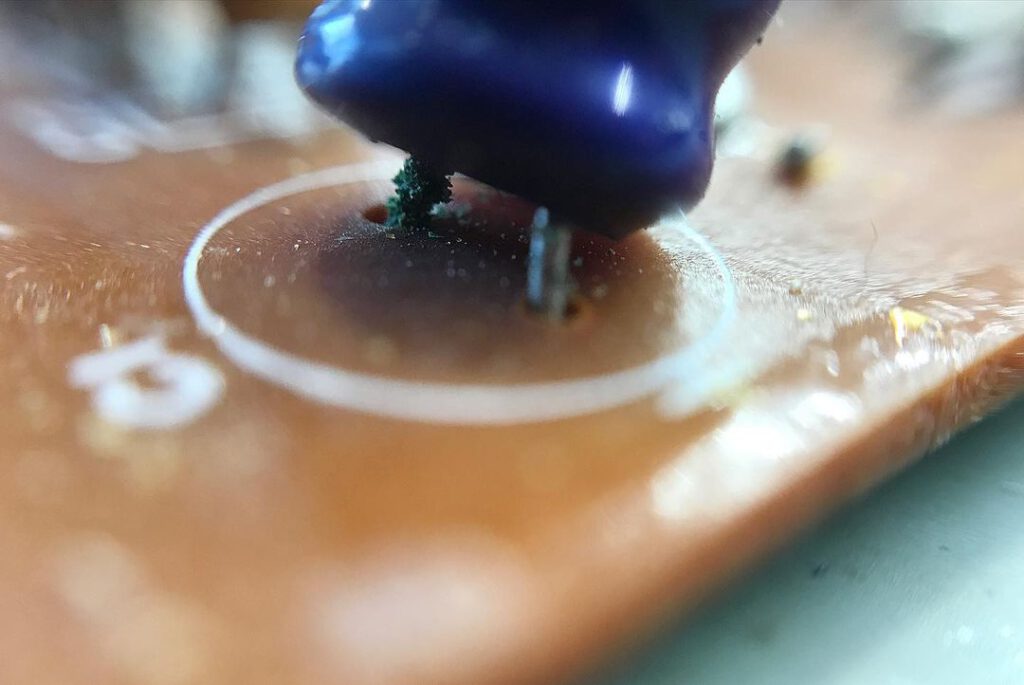

Und zu zaubern gab es tatsächlich so Einiges. Praktisch jeder einzelne Elektrolyt-Kondensator war munter am Auslaufen, einige davon hatten dabei schon die Leiterbahnen auf dutzenden von Platinen aufgelöst, ausserdem war das Netzteil halbtot. Doch Jürgen brachte den komatösen Patienten in mühevoller Kleinarbeit wieder zurück ins Leben.

Gestern dann war es endlich so weit: Frau K. und ich unternahmen einen Ausflug ins schöne Düsseldorf, um den von Jürgen mit viel Expertise wiederhergestellten Trident wieder nach Hause zu transportieren.

Ihn hier bei mir im Studio aufzustellen war schon ein besonderes Gefühl. Aber nichts hatte mich darauf vorbereitet, wie es sein würde, dieses Instrument wieder zu spielen.

Denn dies ist einer der vielen unergründlichen Zauber, die Musik innewohnen, insbesondere dann, wenn man selbst der Musiker ist: Dass sie vermag, alte Plätze, Freundschaften, Gefühle und Gedanken wieder herauf zu beschwören, als würde nicht ein halbes, ganz anderes Leben dazwischen liegen, sondern als wäre das alles gestern gewesen; als müsse man nur den Hörer von der Gabel nehmen, die Wählscheibe drehen, um den Termin für die nächste Probe in der alten Scheune hinter dem alten Hexenhaus in Karlsruhe-Beiertheim auszumachen.

Nun gibt es das alles nicht mehr, und lange Zeit war ich sehr traurig darüber; dachte, es würde nie wieder so werden.

Was richtig war. Es wurde nie wieder so – aber es wurde doch wieder gut mit der Zeit; die Musik kam in mein Leben zurück, und Menschen und Ideen die mich begeisterten. Trotzdem berührt es mich heute tief, den Trident wieder zu spielen, und Freunde von damals vor mir zu sehen, die ich kannte, die ich verloren habe, und die ich enttäuscht habe, weil ich damals ein Mensch war, der ich – hoffentlich – heute nicht mehr bin.

Aber ganz davon abgesehen klingt das Teil einfach unbeschreiblich. In meinem Studio steht so einiges an analogem, virtuell-analogem, physikalisch modelliertem und abgefahren-digitalem Equipment herum, ferner tummeln sich etliche Plugins auf meiner Festplatte, die super-aufwendig die Unzulänglichkeiten elektrischer Schaltkreise zu simulieren versuchen; und das alles klingt ja auch wirklich schön und gut und toll.

Aber der Trident, der klingt einfach noch mal anders. Wie eine Mischung aus nicht von dieser Welt und nicht aus dieser Zeit. Was ja irgendwie auch stimmt.

Eins ist auf jeden Fall schon mal sicher: Er wird auf meinem nächsten Album gut vertreten sein, und ich werde ab jetzt gut auf ihn aufpassen.

* Alle Namen in diesem Artikel sind aus Gründen der Fairness geändert. Sowohl Viktor und Mikael sind inzwischen Lehrer, und sicherlich auch nette Menschen mit ihren Macken und Fehlern, so wie alle Menschen. Ich habe ihnen schon lange verziehen und will ihnen nichts Böses.

** Man wird nicht mehr herausbekommen, warum eigentlich. Damals dachte ich, er wollte vielleicht verhindern, dass ich werde wie Mikael. Inzwischen stelle ich mir gerne vor, dass er mir ein Dasein als ignorierter und unentdeckter Künstler ersparen wollte, aber genau wissen werde ich es nie.

Leave a Reply